贈与の種類

贈与には「生前贈与」と「死因贈与」があります。

死因贈与

「私が死んだら○○の土地をあげます」というような、譲る側の死亡を条件とした贈与契約をいい、ほかの贈与とは区別されています。

死因贈与契約は遺言書と違って、形式面での厳密さがないので、簡単に作成できます。そのため、何らかの事情により遺言書作成が難しい場合は、死因贈与契約書を作成しておくという選択肢もあるかも知れません。

ただ、死後の手続については、死因贈与契約書は遺言書のようにスムーズにいかない可能性も残されます。死因贈与契約書は、被相続人が遺言書を書き残したものの、形式上不十分で、正式な遺言書として認められなかったような場合、「遺言書としては無効だけれども、死因贈与契約書としては有効なのでは?」といった形で、被相続人の意思を尊重する次善策として問題になることが多いです。

ただし、この場合、死因贈与契約書として認められるためには譲る側の意思表示を受け取る側が承諾していることが必要になります。死因贈与はあくまでも”契約”ですので、譲る側と受け取る側、双方の合意がなければ成立しないのです。

生前贈与

贈与者が生きているうちに自分の財産を人にあげてしまうことをいいます。

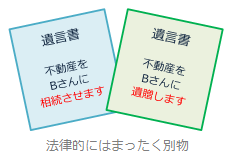

遺言書は、あとから撤回することができます。受け取る側が、譲る側に遺言書を書いてもらったとしても、受け取る側の知らない間にその遺言書が撤回されてしまったら・・・?そう考えると、遺言書を作ってもらうことは、受け取る側にとっては、何の確実性もないのです。

そこで”財産をしっかりもらえる権利を確保する”ための方法が「生前贈与」です。譲る側が生きているうちに、譲る側と受け取る側の間で 贈与契約を交わします。

ただし、生前贈与は贈与税が高額になってしまうことがあるためあまり利用されていません。もし生前贈与をお考えの場合は、まず贈与税がどれくらいかかるか、支払ができるかどうかを検討する必要があります。

また、贈与契約は書面にしておくことが重要です。口約束などの場合は、いつでも撤回することができ、ほとんど意味のない契約になってしまいますので、必ず書面にしておきましょう。